2号機、糸魚川に帰る [活白2号機]

9月9日まで「大鉄道博覧会」で展示されていた東洋活性白土2号機ですが、展示が終了した後、糸魚川市に帰っていきました。

この2号機は、もともと糸魚川小学校に展示・保管されていましたが、今後は糸魚川市立の博物館であるフォッサマグナミュージアムの前庭に展示・保存されることになりました。

先日、羅須メンバーが、そのフォッサマグナミュージアムに里帰り後の2号機を訪ねていきました。訪問当日、糸魚川はあいにくの雨模様でしたが、博物館の建物の前に展示されている2号機に再会することができました。

博物館の前庭に展示される2号機

博物館の前庭に1両分の線路が敷かれ、その上に2号機が載せられています。この展示場所には現在は屋根がなく、2号機に直接雨が降りかかっています。が、2号機を愛する関係者の皆さんのご尽力により、屋根が付けられることが決まっているそうです。

それまでの間の雨対策として煙突にはふたを付けてられています。また、糸魚川小学校展示時代にはアルミサッシが取り付けられていたキャブ(運転台)入り口は、透明なアクリル板が取り付けられ、直接の風雨を遮ると共に、内部が見学できるようになっています。

煙突のふたとキャブのアクリル板が新たに設置

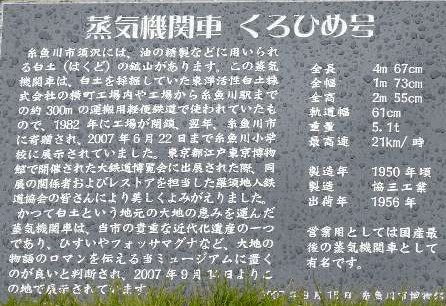

また、2号機の前には案内板が設置され、この機関車の簡単な説明が記されていました。

記述の中には当会の名前も

ふるさと糸魚川市に新たな安住の地を得た東洋活性白土2号機は、今後も多くの皆さんに愛されながら末永く保存されていくことでしょう。

2号機と過ごした9日間 その12 [活白2号機]

2号機と過ごした9日間 その11のつづきです。

いよいよ出来上がった仕切り板の取り付けです。

まずは仕切り板を炭庫部分に当てて、きちんと取り付けられるか確認します。

出来上がった仕切り板をキャブに当ててみる

どうやらぴったりのようです。しかし、寸法はぴったりですが、取り付けるには、アングルなどの構造材が当たる部分もあるので、その部分を削り取ったりしてキャブ側の準備もすすめていきます。

引っかかる部分を切除して取り付けの準備

取り付けの準備が完了したところでいよいよキャブの骨組みに仕切り板を溶接していきます。2号機のキャブ内に溶接の青白い光が輝きます。

いよいよ新しい仕切り板がキャブに取り付けられる

同時並行で進められている車体の塗装剥離作業で、すっかり塗装のはがされたキャブの丸窓からも溶接の光が漏れています。

キャブの丸窓から溶接の光が

仕切り板の周囲を溶接し、さきほど作った石炭取り出し口のふたを取り付けると、いよいよそれらしくなってきます。作業に当たる羅須地人たちも口々に「いいねぇ」と言い合っています。

石炭取り出し口のふたも取り付けて状況確認

あとは、ブレーキてこの裏側に当たる部分に補強用の構造材も取り付けていきます。ぼろぼろだった仕切り板はすっかり修復されました。

炭庫側からブレーキてこ用の補強を取り付け

2号機と過ごした9日間 その11 [活白2号機]

2号機と過ごした9日間 その10のつづきです。

一方、キャブの後部はその5でもお知らせしたとおり、錆びて腐食した鉄板が取り外され、ぽっかりと穴が開いています。

鉄板が切り取られぽっかりと穴が開いたキャブ後部

取り外された鉄板はコールバンカー(炭庫)とキャブ(運転台)の仕切りですので、なくても外観上大きな違いはなく、“ごまかせる”部分ではあります。しかしこの鉄板がブレーキレバーの台になっているほか、折りたたみ式の運転席もこの鉄板に取り付けられていました。この鉄板がなければ運転席がなくなってしまいます。

「…2号機に松沢さんの席が無いわけにはいかないよな」

メンバーの一人がぽつりととつぶやきました。その一言でこの部分は新しい鉄板から作り直されることが決まったのでした。

まずは腐食したもとの鉄板を採寸し、新たな鉄板から切り出します。椅子やブレーキレバーなどのパーツが付く取り付け穴なども、破片となった古い鉄板から写し取られます。

腐食した鉄板をあてて位置を確認

一方、同様に錆びて腐食した炭庫のふたも補修されました。ほとんどの部分は新たな鉄板に交換されましたが、腐食していなかった取っ手部分は再利用され、微妙な曲げ加工の取っ手が残る新たなふたが出来上がりました。

取っ手部分は古いふた(上)から新しいふた(下)に再利用された

一方、仕切り板の本体もみるみる出来上がっていきます。石炭の取り出し口も切り欠きされ、形が整えられます。

そしてもちろん運転席の取り付け穴も開けられます。

ほぼ形が出来上がる

2号機と過ごした9日間 その10 [活白2号機]

間隔が開いてしまいましたが、2号機と過ごした9日間 その9のつづきです。

2号機のスチームドーム上には砲金製の安全弁と汽笛が取り付けられています。現役時代にはいつもピカピカに磨かれていましたが、小学校で保存がはじまるときにペンキで“金色”に塗装されていました。

スチームドーム上の安全弁と汽笛

2号機に限らず、整備が行き届いた蒸気機関車は、金属の磨きだし部分が曇りなく輝いているものです。特にボイラーの上で輝く安全弁や汽笛は、ナンバープレートなどと共に、その機関車が大切にされているという証であり、蒸気機関車の“カッコよさ”の一つでもあります。

今回の展示は、たくさんの人に2号機を見ていただけるせっかくの機会です。現役時代と同じように安全弁や汽笛がキラリと光る“カッコいい”ところを見てもらいたいじゃありませんか。

取り外した汽笛と安全弁から、まずは金色の塗装を剥離します。当会最古参のメンバーでもあるIさんみずから作業にあたります。

スクレーパーを使い、塗膜をはがす

塗膜がはがれると、スクレーパーから研磨用パッドを装着したディスクグラインダーに持ち替え、磨きだし作業が始まります。

砲金の地肌が出るとディスクグラインダーで研磨開始

ひとしきり磨くと、砲金が少しづつ輝きを取り戻し始めます。

鈍い輝きはじめる砲金部品

…でも、Iさんはまだまだ作業を続けるようです。

2号機と過ごした9日間 その9 [活白2号機]

2号機と過ごした9日間 その8のつづきです。

さらに、他の外した部品の補修作業も進みます。

再塗装の準備のため銘盤も取り外されます。この銘盤には「6086 協三工業 昭和31年」と記されています。実際の製造年については諸説あるようですが、この銘盤が根拠となって、2号機が「国産最後の実用蒸気機関車」ということになっています。

取り外された銘盤

糸魚川小学校での展示時代には金色に塗装されていた銘盤ですが、まずはその金色の塗装をはがす作業が始まります。鉄の地肌が出るまでつるつるに磨きます。

カップブラシで塗装を剥ぎ取って地肌が出るまで磨きだす

磨きだした後、こんどは全体を赤に塗ります。そのまま良く乾かして最後に文字を黒く塗ると完成です。

赤く塗った後、文字に黒を

塗りあがった銘盤

のっぺり広がる水タンクの側面にワンポイントとして輝いてくれることでしょう。

2号機と過ごした9日間 その8 [活白2号機]

2号機と過ごした9日間 その7のつづきです。

一方、外した部品の補修作業も平行して行われます。

まずは、車体の一部だったスチームドームのカバーの補修が行われます。このスチームドームというのはボイラーの上のこぶの部分ですが、上部に穴が開いており、水分が入りやすく抜けにくい部分でもあり、カバーを外した本体部分もずいぶん錆が進行していました。

錆が進行したスチームドーム

その部分を覆っていたカバーも内側から錆が進行しており、腐食してできた穴がいくつも開いていました。もともと雨水などの水分が排出しにくい構造の上、内部に巻かれていた保温材が湿気も保持してしまう形となり、他の部分に比べて、腐食が進んでしまったようです。

スチームドームカバーの内側を点検

鉄板に穴が開いてしまっていますので、腐食した部分は切除し、鉄板で穴を塞ぐしかありません。腐食部分をディスクグラインダーで切除したあと、適当な鉄板が用意され、溶接され穴は塞がれました。

腐食部分は切除され、鉄板で塞がれた

そのあとは、本体と同じく、その他の部分の錆落しとともに塗装も剥離され、再塗装に備えます。

会長の手作業でこつこつと古い塗装が剥離されていく

穴も塞がり、地肌まで磨き上げられたスチームドームカバーは、後は塗装を待つのみとなったのでした。

塗装を待つカバー

2号機と過ごした9日間 その7 [活白2号機]

2号機と過ごした9日間 その6のつづきです。

主要なパーツが外されると、再塗装に備えて、錆落とし・塗膜落としが始まります。エアーニードルというエアー工具や、カップブラシを取り付けたディスクグラインダーを手に2号機に取り付き、古い塗膜や錆をこそぎ落としていきます。

水タンクにまたがり塗装をはがす

煙突部分も塗膜をはがしていく

今回の補修では、基本的に全塗装を行うことになりました。塗膜がしっかりしている部分の塗装は剥がさずに、そのままその上から塗装すし、もとの風合いを生かすことになりましたが、それでも、それでもまきば線の機関車たちよりもふた周りは大きい2号機ですから、作業面積は広く、作業は長時間にわたりました。

はがす部分も広く、作業は長時間にわたった

また、元の塗装を生かす部分も、そのあとに塗る塗料ののりを良くするために、ディスクサンダーなどで表面を荒らしておきます。

奥で塗膜を落とし、手前で古い塗膜の表面処理

2号機と過ごした9日間 その6 [活白2号機]

2号機と過ごした9日間 その5のつづきです。

2号機が機関庫に運ばれてくると、さっそく補修作業が始まります。

今回の作業は『大鉄道博覧会』での展示のための補修ですので、外装部分の補修が主なものとなります。

2号機はこれまで屋根下保管だったということもあり、当初は塗装のタッチアップ程度で済むかも、などと考えていた部分もありました。しかし、塗装の現状を見ると、ほぼ全塗装が必要なことがわかってきました。また、腐食などにより傷んだ部分などもあり、補修が必要でした。

まずは全塗装に向けて、取り外せる部品をどんどん取り外していきます。

まずはスチームドームの上の安全弁と汽笛を取り外す

スチームドームのカバーそのものも取り外す

キャブの丸窓も取り外される

左側の丸窓はガラスが割れており、ガラスを補修することに

サイドタンクについていた銘盤も外される

このほかにも、手すりなど、外装部分で外せるものは、どんどん外して、再塗装の準備がすすんでいきます。

2号機と過ごした9日間 その5 [活白2号機]

間が開きましたが2号機と過ごした9日間 その4のつづきです。

一方、キャブ後部のコールバンカー(石炭庫)には25年前の薪と石炭がそのまま残されていました。

25年前の薪が残るコールバンカー

この2号機が糸魚川市に譲渡された際、動態保存を行うという計画があったためか、ボイラーに水を張りさえすればすぐにでも火を入れられるようにしたようです。

グリースでコーティングされていたロッドといい、この残された薪と石炭といい、2号機をわが子のようにかわいがっていた運輸課長の松沢さんの配慮だったのでしょう。

しかし、その後計画は変更になり、2号機に再び火が入ることはありませんでした。薪や石炭は使われることなく、松沢さん愛用のハンドスコップと共にそのままコールバンカーの中に積まれたままとなったのでした。

積まれたままの薪や石炭は湿気を含み、コールバンカーの鉄板に錆びをもたらしました。そしてその錆びは25年の間にじわじわと進行し、キャブ後部の鉄板を腐食させていったのでした。

腐食の進んだキャブ後部の鉄板

このキャブ後部の鉄板にはブレーキレバーの土台ともなっています。その鉄板の腐食は深刻で、ブレーキレバーを動かすと鉄板が耐え切れずに崩壊してしまう可能性がありました。

問題のブレーキレバー

結果的にこの鉄板はブレーキレバーを支える重要構造部品ということで、新たに作成されることになり、切除されることになったのでした。切除された鉄板は、もはやほとんどの部分が酸化鉄と化しており、作業をしたメンバーは「ミルフィーユのようだった」とも語っていました。

切除されたキャブ後部の鉄板

鉄板が切除されたあとのコールバンカー

内側もサビサビ

次回からはいよいよ修復作業が始まります。

2号機と過ごした9日間 その4 [活白2号機]

機関庫で3号機と並ぶ2号機

こうしてまきば線の機関庫に2号機がやってきました。

機関庫では3号機・6号機と25年ぶりの対面です。立ち会った羅須地人たちにも感慨深いものがあります。

これまでの画像をご覧になると、一見してこの2号機は非常に保存状態がよいように見えます。事実、糸魚川市の小学校で保存されているときは、屋根の下で柵に囲まれて、運転台もサッシの扉をつけており、また、定期的に塗装も行われていたようです。静態保存の蒸気機関車としてはとてもよい条件での保存でした。このようなかたちでわたしたちが2号機と再び出会えたのも、糸魚川市のみなさんに大切に保存していただいたおかげです。

そしてその保存状況から、当初、「大鉄道博覧会」としても展示の前に“清掃”をすればよいという予定だったようです。

わたしたちも事前の計画では、錆びている部分などを錆び落としをして、塗装をタッチアップする程度でなんとかなるのでは、ということも考えていました。

ところが、まきば線の機関庫で2号機をじっくり見てみると、予想以上に状態が悪いことがわかってきました。海辺の街でもある糸魚川市の海風は25年のうちにじわじわと2号機の車体を蝕んでいたのでした。

まずは全体的に塗装が経年変化により劣化が進んでおり、ひび割れも始まっていました。場所によっては触っただけでぺりぺりと剥がれてきてしまう部分もありました。

経年変化で劣化してしまった塗装

また、水タンクやボイラーのスチームドームなどは内側から錆が進行しており、表面も塗膜の劣化した部分から錆が進行した結果、完全に穴が開いている部分がいくつも見られました。

水タンクの内側などはびっしりと錆に覆われており、タンクの底には剥がれ落ちた錆が数センチも積もっているような状況です。

錆びて穴が開いた水タンク

そして、キャブ前面の丸窓も、助手席側の窓ガラスは割れてしまっており、応急処置としてベニヤ板で補修がしてあります。

片側の丸窓はガラスが破損し、ベニヤで応急補修していた

そのキャブの内側は、サッシ扉を付けていただいていたおかげで、風雨に曝されることはありませんでしたが、逆に塗装の塗り直しが行えなかったらしく、塗装の劣化が進んであちこちに錆が浮いた状態になっていました。

キャブ内にも錆が浮く